“역사와 문화에서 나무를 종속변수가 아니라 독립변수로 인정해야 한다.”

역사가는 나름의 시각으로 팩트를 정의하고 평가하며 역사를 기록한다. 소금장수는 소금의 역사로, 대장장이는 쇠붙이의 역사로, 패션 디자이너는 패션으로 역사를 바라볼 것이다. 나무 인문학자 강판권 교수는 나무로 세계사를 읽어나간다.

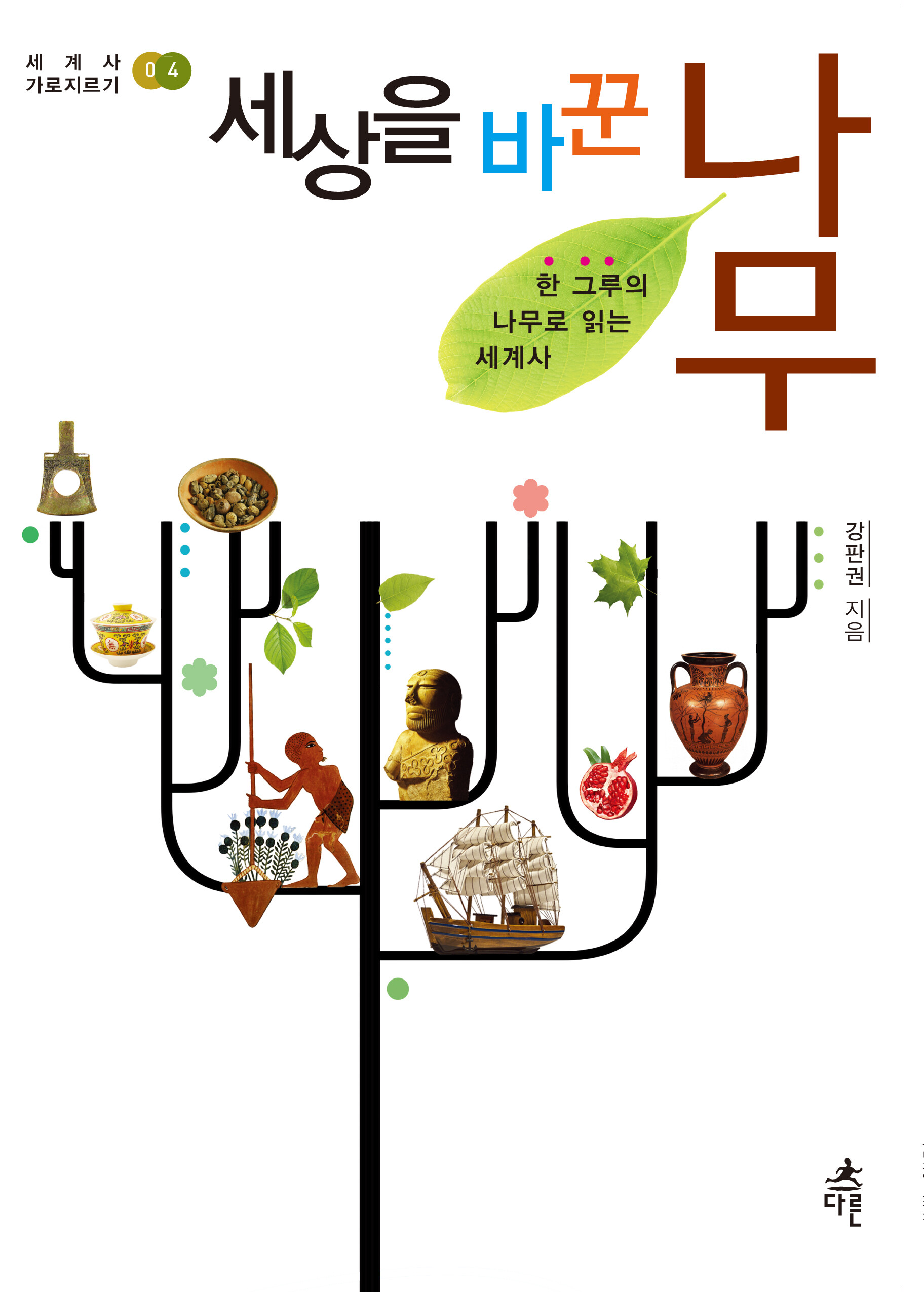

나무로 세계사 읽기

저자는 말한다. 한 그루의 나무를 안다는 것은 곧 한 그루의 나무가 살고 있는 토양과 기후를 아는 것이고, 토양과 기후는 문명과 문화를 잉태한다고. 나무가 문명과 문화를 이해하는 길잡이가 될 수 있는 이유다. 이를 증명하고자 저자는 나무를 통해 문명의 태동기에서부터 근대사까지 긴 인류 역사를 찬찬히 훑어 나간다.

아울러 나무가 인류의 삶과 얼마나 밀접한 관련을 맺어왔는지 문화, 사회, 생태에 걸쳐 다각적으로 고찰한다. 나무를 통해 인류사를 고찰한다는 것도 재밌지만 그렇게 해도 결코 부족하다거나 협소하게 느껴지지 않는 것은 실제로 나무가 인류 역사에 지대한 역할을 해왔기 때문이리라.

문명의 탄생부터 그러했다. 고열을 낼 수 있는 숯은 청동과 철의 안정적인 생산을 가능하게 했고, 이를 바탕으로 문명과 국가가 생겨나고 발전할 수 있었다. 15~16세기 콜럼버스와 바스코다가마가 항로 개척에 나선 것도 다름 아닌 나무에서 나오는 향신료 때문이었다. 나무는 때로 전쟁의 단초가 되기도 했다. 19세기에 영국은 중국 차 수입으로 인한 무역 적자를 만회하고자 아편을 밀수출 했는데 이를 중국이 제지하자 전쟁을 일으킨 것이다. 역사상 가장 부도덕한 전쟁으로 꼽히는 아편전쟁의 이면에는 차나무가 자리하고 있던 셈이다.

이렇게 나무가 단초가 되어 일어난 역사적 사건들이 인류사 곳곳에서, 상당히 많이 발견된다는 점은 매우 흥미롭다. “역사와 문화에서 나무를 종속변수가 아니라 독립변수로 인정해야 한다.”는 저자의 말이 설득력 있게 들리는 이유다.

나무로 인문학 하는 학자 강판권

사실 이러한 작업은 쉽게 할 수 있는 작업이 아니다. 나무에 대한 생태학적 지식과 인문학에 대한 깊은 조예가 아울러 필요하기 때문이다. 그 작업을 해낸 이는 계명대 강판권 교수다. 나무에 관심 있는 사람이라면 한번쯤 들어봤을 강판권 교수는 나무로 인문학을 하는 독특한 학자다.

한평생 역사를 공부한 그가 나무에 빠져들게 된 계기는 재미있다. 박사학위를 받고도 일을 구하지 못해 실의의 빠져 있던 시절 문득 <신갈나무 투쟁기>라는 책을 읽게 됐는데 무척 재미있더란다. 그 후 나무에 흥미가 생긴 그는 학교 안에 있는 나무들을 하나하나 세어보고 공부하기 시작한다.

그렇게 시작한 공부가 깊어져 생태학과 인문학을 결합한 독특한 ‘나무 인문서’들을 내놓게 된다. <나무열전>, <공자가 사랑한 나무 장자가 사랑한 나무>, <선비가 사랑한 나무> 등이 그것이다. 자연과학의 영역에서만 조명되던 나무가 마침내 인문학의 품에 들어와 마침내 그 인문적 가치를 인정받게 된 순간이었다.

<세상을 바꾼 나무> 또한 그러한 시도의 여정에 찍힌 발자국이다. 모든 책이 보석 같지만 마흔 그루의 나무를 나무의 한자 이름과 고전으로 재미있게 풀어 쓴 <나무열전>은 단연 백미다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]