적막에 가까운 고요와 중첩

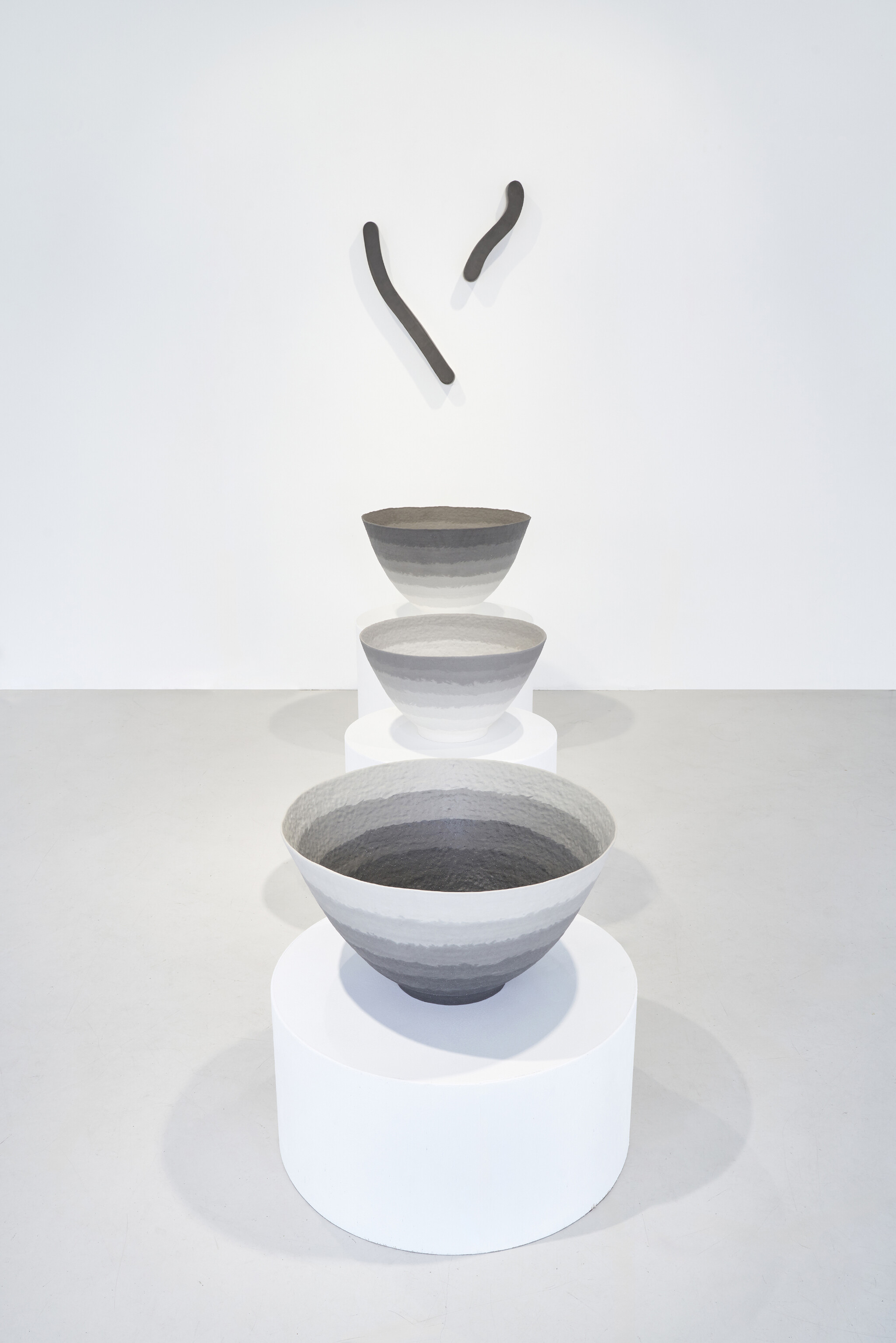

자연의 흙은 인류의 손끝을 타고 수천 년간 다양한 형태의 이야기로 전해져 왔다. 하신혁의 작업은 이 원초적 재료 위에 시간을 쌓아 올리는 손끝의 서사이자, 고요 속에 깃든 풍경이다. 그에 작업에서 처음 다가오는 것은 적막에 가까운 고요와 중첩이다. 그러나 그 고요는 공허하지 않다. 층층이 쌓아 올린 흙의 결 속에 미세하게 진동하는 숨결이 있고, 손끝으로 다듬어진 시간의 농도가 두텁게 배어 있다.

하신혁의 작업은 스스로 말을 아끼는 듯 보이지만, 그 침묵 속에서 오히려 더 많은 이야기를 품는다. 외형은 단정하고 간결하며, 군더더기 없는 선과 면, 절제된 표면은 흔들림 없는 오랜 퇴적층의 단면을 보는듯 하다. 그러나 가까이 다가가면 고요한 표면에 스며든 흙의 결에서는 끝없이 일렁이는 단층들은 파동처럼 퍼덕거린다.

그 결은 단순한 물성의 결과가 아니라 작가의 호흡과 손끝의 감성, 그리고 빚어 올린 시간의 흔적이다. 사소한 요철 하나에도 손길의 온도가 남아 있어, 관람자의 눈길은 자연스레 표면을 더듬고, 마음은 켜켜이 쌓아진 작품의 결속으로 스며든다.작업에 색채는 절제되어 있지만 결코 단순하지 않다.

멀리서는 하나의 색조처럼 보이는 표면이 가까이 다가갈수록 숨겨 둔 색에 결이 드러낸다. 흙이 지닌 농담의 차이는 조용히 중첩되어 표면에 깊이를 불어넣고, 마치 이른 새벽 중첩된 산마루에 안개가 스칠 때처럼 부드럽고도 긴장감 있는 울림을 만든다.

이 단색조의 기물은 화려하지 않지만, 잠재된 울림으로 보는 이의 시선을 오래 머물게 한다.무엇보다 그의 작업에서 비움은 무한한 상상력과 평온을 가져다 준다. 기물은 단단히 구축되어 있으면서도 동시에 깊은 공허를 담고 있다. 그 비움은 단순한 공백이 아니라, 보는이 자신의 감각과 사유를 채워 넣을 수 있는 여백이다. 닫혀 있으면서도 열린 듯하고, 비어 있으면서도 무수히 많은 것을 품고 있다. 이 여백이야말로 작업에 더 큰 존재감을 부여한다.

기물 작업은 흙의 속성과도 깊이 맞닿아 있다. 흙은 유순하면서도 완고하고, 한없이 부드럽다가도 단숨에 단단히 굳는다. 하신혁은 이 흙을 다루며 물질을 넘어선 감각적 경험을 창조한다. 흙을 한 겹씩 올리고 다듬어 가는 손끝 움직임은 단순한 제작의 차원을 넘어, 의식의 흐름이자 시간의 축적이다.

그렇게 쌓인 층들은 작가의 숨결과 몸의 리듬이자, 시간의 기록으로 남는다.기물 작업은 일종의 풍경이다. 그러나 그것은 자연 풍경이 아니라, 손끝으로 빚어낸 시간의 풍경이다. 층층이 쌓인 표면과 은은히 번져가는 명암, 숨죽인 결의 파동은 하나의 지형을 이루며 관람자를 작품의 안쪽으로 초대한다. 기물 앞에서 관람자는 단순히 형태를 관찰하지 않는다. 표면의 결을 따라 시선을 움직이며, 그 안에 깃든 시간을 더듬고 자신의 내면 풍경과 마주한다.

하신혁의기물작업은 물질의 형태를 빚는 데서 그치지 않는다. 시간을 축적하고, 침묵 속에서 깊은 울림을 만들어낸다. 작품은 닫힘과 열림, 채움과 비움 사이의 경계에서 서며, 관람자에게 조용하지만 강렬한 내적 경험을 건넨다. 그 고요 속에서 우리는 흙이라는 물질을 넘어, 손끝으로 쌓아 올린 시간을 함께 더듬어 간다. 이것이 하신혁 도예의 본질적 힘이며, 기물이 지닌 고유의 울림이다.

글 최웅철 (웅갤러리 대표)

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]