나무와 함께해 온 50년 세월

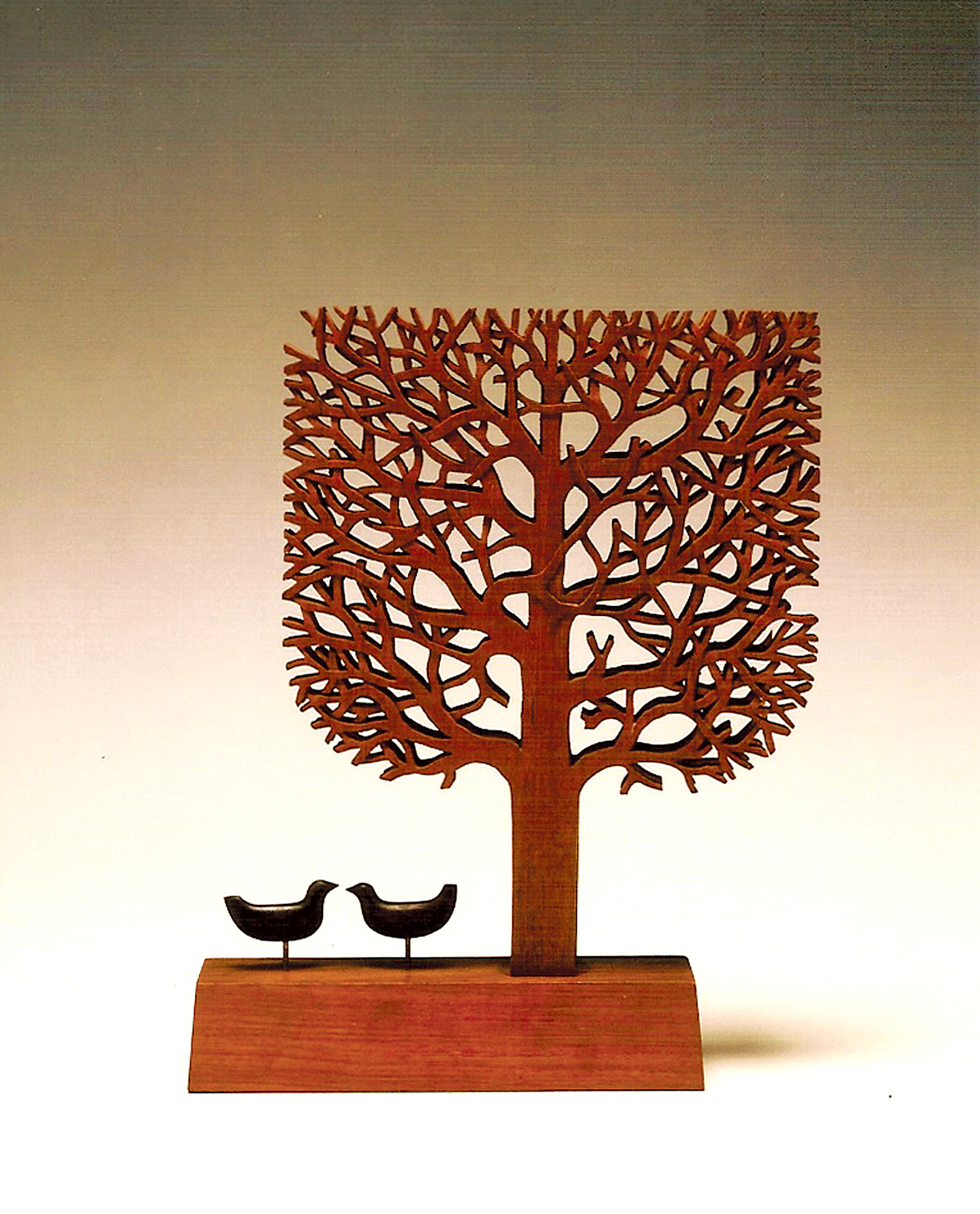

벽제에 있는 최승천 교수의 개인전시실 입구에는 세계 여러 나라에서 수집한 새 조형물이 커다란 장식장에 가득했다. 나무로 된 것뿐 아니라 도자기, 유리, 섬유 등 소재도 다양했다. 새에 대한 지극한 관심을 엿볼 수 있는 컬렉션이다. 그런데 왜 새일까? 히치콕에게 새는 공포의 출발이었고, 시인 황지우에게 새는 상처의 다른 이름이었고, 가수 싸이에게 새는 순정파 남자의 투정이었지만 최승천 교수에게 새는 어떤 맥락인 걸까? 그에게 새는 나무, 꽃과 더불어 변화무쌍한 세상에서 변하지 않는 본질적인 가치를 의미한다.

시간을 거슬러 올라가 본다. 1958년 홍익대에 입학할 당시 그는 서양화를 전공할 작정이었다. 그러나 국전에 출품한 작품이 별다른 성과를 거두지 못하자, 붓을 놓아야 하는 게 아닐까 하는 생각이 들었다. 그때 마침 공예학부에 빈자리가 하나 생겼는데, 목칠공예를 하던 선배들이 꽤나 열정적으로 보여 기어이 전공을 옮겼다고 한다. 그가 청춘을 바쳤던 목칠공예과는 훗날 목공예과로 명칭이 바뀌었다가 최승천 교수가 미대 학장으로 있던 시기 목조형가구학과로 탈바꿈했다.

그에게 있어서 나무는 작품의 ‘주제(主題)’면서 또 작업의 ‘주재(主材)’기도 하다. 그토록 오랜 시간 나무를 다뤄왔으니, 이제 문리가 트였을 법도 하다. 슬쩍 곁눈질만 해도 나무의 표정을 읽어낼 수 있는 경지에 왔으리라. 최승천 교수는 “공예가들 중에서 나무를 다루는 사람은 그리 많지 않은데, 이는 작업이 어렵고 작품을 일정한 단위로 생산해 내기 어렵기 때문”이라고 말한다. 나무는 금속이나 유리, 펠트 등 다른 공예 재료와 달리 그 자체로 살아 숨 쉬는 생명체라서 그렇다. 주어진 환경이 적당하지 않으면 확 비틀어지며 성질을 냅다 부리기도 하고, 계절에 따라 늘어났다 줄어들었다 변덕을 부리니 손쉬울 리 만무하다. 그래도 그는 나무가 좋아서, 나무에 의미를 부여하기 위해서 목작업을 해왔다고 한다.

창작열에 불타는 여든 살 ‘청년’

2000년대 중반 열렸던 한 전시회에서 그는 “앞으로 30년은 더 새와 나무라는 주제로 작품을 이어갈 수 있을 것 같다”고 말한 적이 있다. 그만큼 새와 나무라는 주제를 통해 하고 싶은 이야기가 많다는 뜻일 게다. 못할 것도 없다. 그에게 새와 나무는 그저 단순한 새와 나무가 아니니 말이다. 윤동주의 <별 헤는 밤>을 잠깐 빌리면, ‘새 하나에 추억과 / 새 하나에 사랑과 / 나무 하나에 쓸쓸함과 / 나무 하나에 동경과 / 새 하나의 시와 / 나무 하나의 어머니’를 형상화한 것이 바로 그의 작품이다. 그러니 할 이야기가 얼마나 많은 것인가.

하긴 그렇다. 평소 새, 나무와 별 상관없이 살고 있다 생각하는 사람들도 가만 곱씹어 보면 전혀 그렇지 않다는 사실을 알게 된다. 쪽쪽 빨아먹었던 찔레꽃이며 아카시꽃, 사루비아를 누가 비껴갈 수 있으랴. 머리 위에 똥을 떨어뜨려 놓고는 달아나던 새 한 마리, 고무줄을 당겨 참새를 잡던 들녘, 누군가를 기다리며 등대고 앉아있던 나무…. 누구나 그런 기억 하나쯤은 꺼낼 수 있다. 그리고 그런 기억과 마주친 순간 뒤따라오는 건 애틋한 그리움이다. 최승천 교수가 그려내는 새와 나무의 풍경들은 삶의 순수한 무늿결, 우리가 가닿고 싶어하는 근원적인 유토피아와 맞닿아 있다. 최승천 교수에게 새와 나무는 영원불변한 화두이다. 새와 나무야말로 유토피아로 향하는 통로이므로.

좀 뒤늦은 질문이지만, 그는 왜 하고 많은 것 중에서 하필 새와 나무에 천착하게 됐을까?

“1975년도였나? 루브르궁에 놀러갔는데 정원용 트럭이 안에 들어와서는 전지 작업을 하더라고요. 차가 지나간 뒤 커다란 나무 아래에서 위를 올려다봤지요. 아하, 이럴 수가! 잔 가지가 무슨 거미줄처럼 꽉 차 있는 거예요. 그건 나무의 앞이나 위에서는 볼 수 없는 모습이에요. 어찌나 인상적이었던지 내내 머리에 남았어요. 그 잔상을 표현한 게 ‘새와 나무’를 주제로 작업하게 된 시초였어요.”

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]