신체는 정신의 외투지만, 스스로 자기 언어를 직면하고 물적 상태를 포용하고 있다. 신체의 표면이 짓는 형식과 상태에 따라 사물의 세계관이 열리고 닫힌다. 물질과 반물질이 대립, 교차하는 지점에 찌꺼기가 생기고 그 사이를 비집고 언어가 출몰하고 감각이 비상한다.

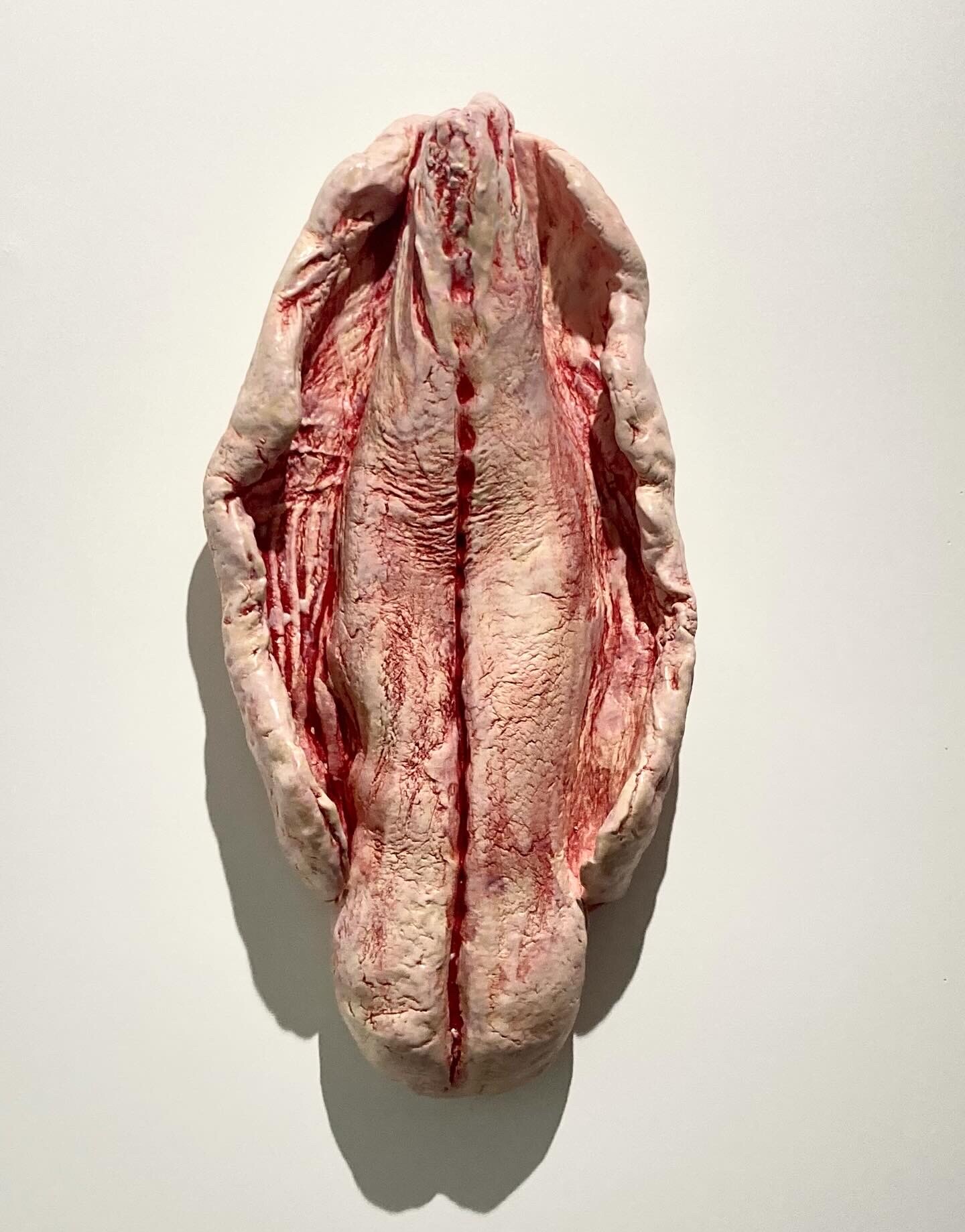

김영주의 흙으로 빚은 신체 조각은 이해하기에 앞서 이미 의미의 입자와 웨이브가 파생되어 관객의 의지를 사로잡는다. 붉은 선혈이 얼굴의 중심을 가르고, 심장의 동맥을 녹이고, 자궁의 생명선을 압박하면서 존재의 존재를 부각시킨다.

상실과 고립의 피난처가 되기를 자처하는 흙의 모성애는 전시장 내부를 전율의 감각으로 더듬는다. 이 모든 상황을 종료시킬 묘수는 눈물 한 방울이다. 슬픈 존재이면서 교만한 존재인 인간에게 최후의 처방은 눈물밖에 없다. 눈물은 인간이 가지는 특권이자 결연한 양심이기 때문이다.

전시 제목 <내 깊은 곳 Au fond de>를 되뇌며 전시장 벽에 매달린 건조한 작품을 톺아보니, 사건의 발발은 여전하고 그 파편은 명치를 찔러 서서히 주저앉게 한다. 이 모든 것이 살아 있어, 살아낸다는 것의 부조리임을 그 무엇으로 대신할 수 있을까. 신체는 점점 메마르고 있다. 피눈물은 멈춰야 한다.

전시는 갤러리 기체(gallery kiche)에서 11월 5일까지 열린다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]