|

| ▲ 무량수전(사진제공 영주시) |

‘한민족이 가장 좋아하는 나무가 소나무’라는 말을 두고 “과연 그럴까?”라고 반문하던 한 사설 연구원이 있었다. 이 연구원의 주장은 이렇다. 어떤 조건에서 따져 보아도 침엽수인 소나무보다 활엽수인 느티나무가 월등하다는 것이다.

그는 이미 “건물 기둥을 소나무로 만들면 100년을 버티지만 느티나무는 300년을 버틸 수 있다”며 “느티나무의 비중은 cm³당 0.70∼0.74g으로 소나무의 0.45∼0.50g보다 커서 마찰이나 충격에 훨씬 강하다”는 구체적인 수치까지 언급하고 있었다.

“그래서요?”

“뭘 그래서야, 당연히 숭례문 복원에 쓰여야 할 기둥나무는 금강송이 아니라 느티나무여야 한다는 게지.”

서안, 궤, 장 등 전통가구는 물론 현존 고려시대 중요 건축물 기둥의 상당수는 느티나무가 채용되었다. 부석사 무량수전의 배흘림기둥 역시 느티나무이며, 이 느티나무 기둥은 국내 최고(最古)의 목조건축을 거뜬히 떠받히고 있다.

|

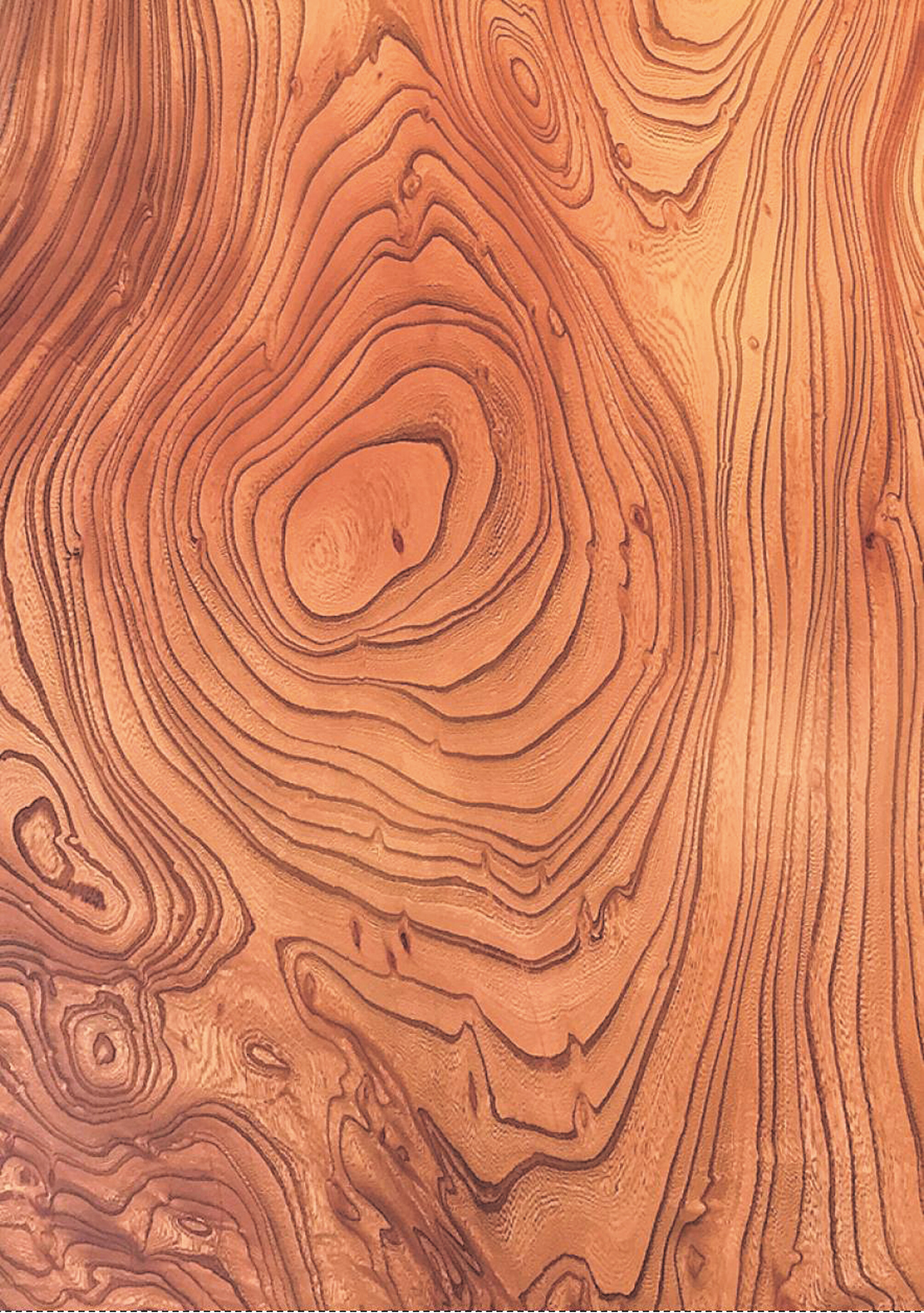

| ▲ 느티나무 결 |

수덕사 대웅전, 해인사 장경판전, 미황사 대웅보전 역시 견실한 느티나무 기둥을 자랑하고 있다. 그러나 고려시대에 전체 기둥재의 55%에 달했던 느티나무 건축물은 조선시대에 이르러 21%로 급감했다. 대신 고려시대에 전체 기둥재의 49%였던 소나무는 조선시대에 들어서 72%로 급증했다.

고려시대에 이미 상당수의 느티나무를 사용했으며, 크고 작은 전쟁을 겪으며 산림은 파괴되었으나 복구에 쓰인 나무는 제대로 순환림을 이루지 못했다. 자취를 감춘 느티나무를 대신해 소나무가 주로 사용되었지만 이마저도 송금법을 지정해 보호해야 할 지경에 이르렀다.

이 연구원의 말에 의하면 굽은 소나무는 우리 소나무의 원형이 아니라고 한다. “울진 소광리 지역에 일부 남아있을 뿐이다.” 춘양에서 소나무재를 집하해 전국으로 운송한 관계로 울진, 태백, 봉화지연에선 나온 질이 좋은 소나무인 금강송을 춘양목이라 부르기 시작했다. 부르는 게 값이 되어 300년 된 강릉 부연동에서 발견된 춘양목의 몸값은 3000여만 원에 이르고 울진군 서면의 춘양목은 문화재 복원용으로 1300만 원에 거래되기도 했다.

건축재로 쓰일 활엽수와 침엽수가 사라진 현실의 해법은 집성재라는 다소 본질에서 벗어난 대안을 제시한 연구원의 주장 뒤의 문장은 “우리나라는 비탈진 지형과 기후 탓에 건축용재로 쓰기 어렵다.”라는 말 뿐이었다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]