창작에는 고통이 따른다지만, 관람도 고통이 따라야하는 것인가. 원류를 파고드는 개념에 호흡하려는 날선 작품들의 호흡이 거칠었다. 무의식 체험의 설득력과 한계, 그리고 전시 언어가 남긴 질문들을 중심으로 전시를 돌아보았다.

전시는 고분(古墳)이라는 거대한 이미지 안에서 관람자가 원형적 감각과 무의식의 층위를 체험하고 다시 삶으로 돌아오는 의식의 통과 의례적 순환구조를 지닌다. 전시장 중심을 가르는 어두운 통로를 스치면서 끊어질 듯 끊어지지 않는 걸음을 이끌어 동굴의 막바지에 이른다.

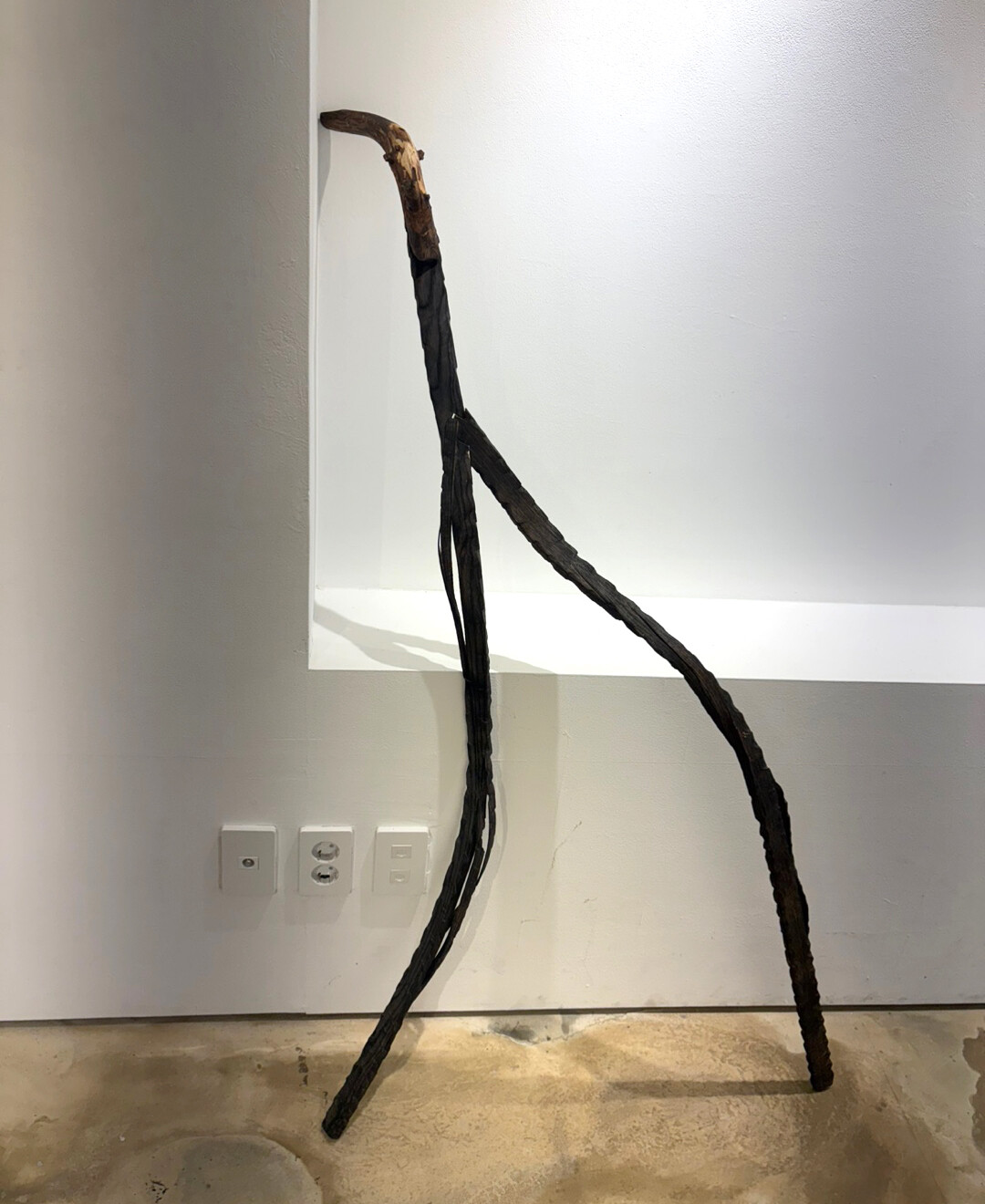

전시장 입구에는 왜소한 인간형 목재 조형들이 흩어져 나열한 채 관객을 무의식의 세계로 잡아당긴다. 그들은 본능적으로 불안으로 힘겨워하며 성장하려는 마치 우리의 모습을 반추한다. 느리지만 언제 걸어 나갈지 모르는 인간형 조형들은 제 스스로 긴장감에 무장되어 있다. 금방 포기할 듯 주저 않을 것 같으면서도 곧바로 달릴 준비를 취한다. 우리는 그들에게 이끌려 집단 무의식에 빠져든다.

과거와 현재가 겹쳐진 좁은 통로의 길은 익숙하게 인식하던 공간적 질서가 흐트러지고, 마치 어둠 속 깊은 곳으로 빨려 들어가는 듯한 기묘한 감각을 주었다. 고개를 들면 관객은 반추하는 거울과 마주하게 된다. 여전히 무의식에 긴장한 얼굴이지만 마침내 경계를 넘었다는 안도감의 흔적도 엿보인다. 우리는 무엇 때문에 이 공간에 오게 되었는가, 이곳에서 우리가 바라는 모습은 무엇일까.

우리는 거울 앞에 서서 자신을 다듬고, 정돈하고, 감추며, 무언가를 덧입고 나서야 비로소 거울을 마주보는 일이 익숙해졌다. 통로 끝 문턱에 자리한 거울은 그 반대다. 벗겨진, 정제되지 않은 감정 그대로의 얼굴이 선명하다. 거울 앞에서 속된 것을 반사하고 숨겨진 진실과 욕망의 정화를 마친 후에서야 신성한 무의식의 세계로 전환된다. 경계를 넘는 순간, 깊은 숲속 미지의 세계를 걷는 듯한 감각의 공간을 배회하게 된다. 그렇게 들어선 고분 속 작은 공간의 소리와 형태, 빛깔들이 이방인을 맞이한다.

정체된 채 바닥에 자리한 작은 토기들은 마치 우리를 본적이 있다는 듯 입을 벌려 반기고, 원색으로 채색된 문양들은 태고의 우물 속으로 빠져들게 한다. 활토로 치장한 알의 형상은 어머니의 자궁에 안착해 생명과 시간의 결을 품고 무의식의 공존과 시간의 공감각을 내민다. 죽음과 삶의 감각이 그 안에 겹쳐진 채로.

이제 무의식은 깊은 우물에 다다른다. 우물 안에서 느껴야 하는 것은 무엇이고, 어디에 도달해야 하며, 어느 지점에서 돌아 나와야 하는가. 깊은 우물 속에서 길을 잃은 채 방향을 상실했고, 경계를 넘어 숲에 도달했지만 ‘무형의 원형 체감’은 여전히 먼 곳에 있다.

그럼에도 불구하고 고분 속에 몰입할 수밖에 없는 경험이야말로 이번 전시에서의 의미이다. 무의식의 단초를 감각했지만 자연스럽게 다가가 안착하기에는 도처에 난제가 깔려 있다. “우리는 어디까지 이 공간을 경험했으며, 무엇을 품고 돌아와야 하는가?”라는 자문은 이번 전시가 남긴 강렬한 흔적이었다.

전시는 2025. 6. 21.(토)까지 크래프트온더힐 (서울 종로구 가회동 97)에서 열린다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]