시소 위로 펼쳐진 하늘이 얼마나 아름다웠는지 어렴풋이 기억이 난다고 했다. 시간이 흘러 시소가 새로운 의미를 가지고 그를 다시 찾아왔다. 시소는 그에게 다가와 생명을 이야기했다.

가로수가 살아있는 나무라면 의자가 된 나무는 죽은 나무다. 설치미술가 김명범은 우리가 가까운 곳에서 자주 목격하는 삶과 죽음으로 시작한다. 작품 제목 ‘SEESAW'는 12m짜리 졸참나무로 만든 어마어마한 크기의 시소다. 나무는 베어져 전시장에 들어오는 것으로 수명을 다했다. 하지만 작가의 손을 타고 시소로 태어났으니 죽은 것이라고 볼 수는 없다. 작가는 시소의 상하 운동을 생각했고, 위아래로 움직이는 시소로부터 생명을 봤다. 그리고 삶과 죽음을 연결했다.

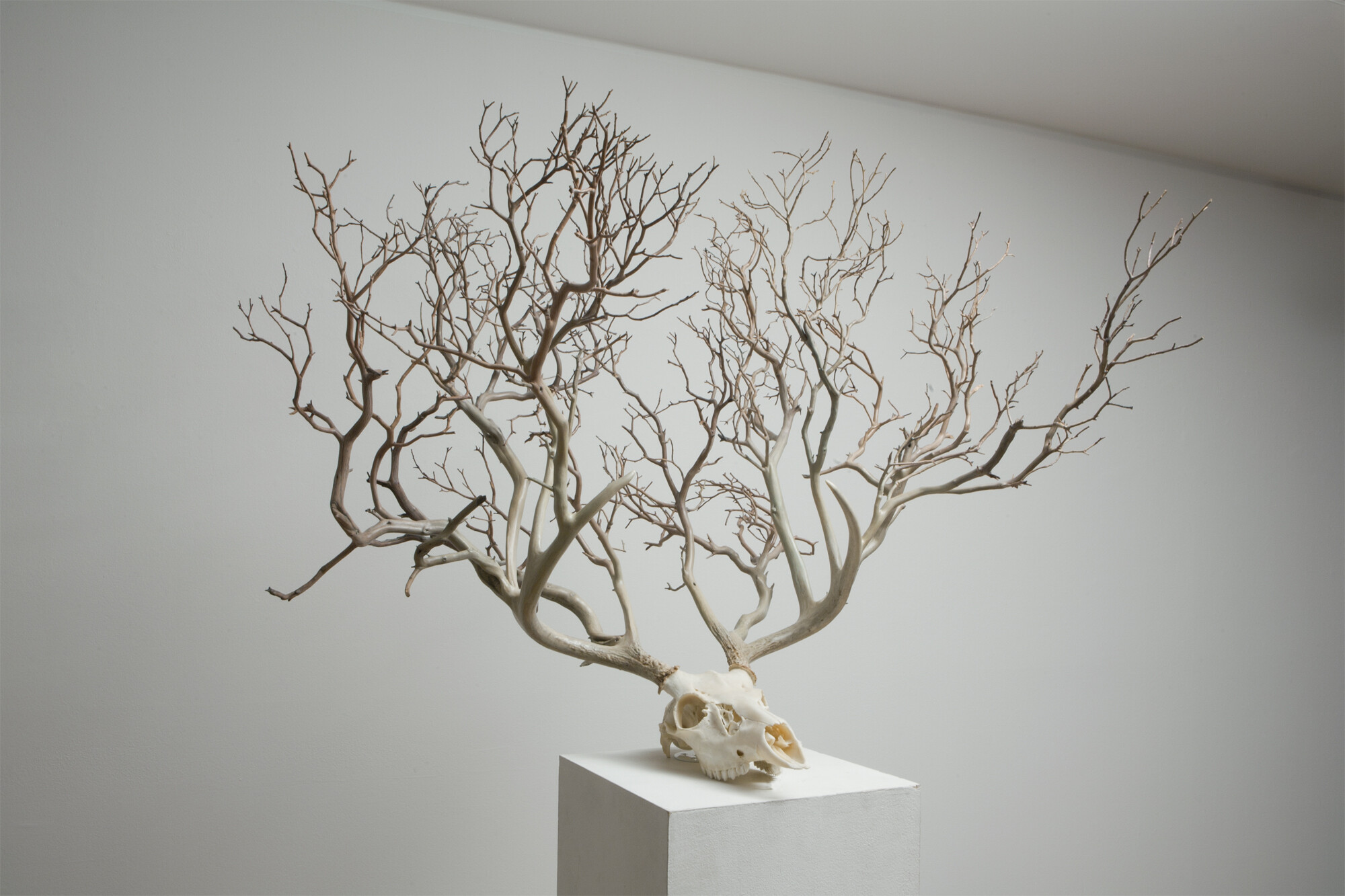

나뭇가지를 사슴의 뿔처럼 풍성하게 엮어 동물의 뼈에 붙인 ‘무제’ 또한 생과 사의 유기적인 결합이다. 번식기를 앞두고 크기와 모양이 절정에 달하는 사슴의 뿔은 곧 떨어져 부서지고, 흙과 섞여 숲의 다른 생명들에게 칼슘을 공급한다. 죽음이 또 다른 생명으로 연결되는 과정이다. 작가는 물감과 기름을 섞어 만자니타 나무에 여러 번 덧칠했다. 색은 화사하고 윤기가 난다. 생의 활기가 느껴진다.

작가의 시야에 있어서 삶과 죽음만큼 매력적인 조합은 예술과 노동이다. 죽음과 삶과 다르게 반대되는 개념이 아니라, 예술과 노동은 끊임없이 상호작용하는 관계다. 삽, 망치, 곡괭이와 결합한 나무 지팡이들은 예술은 노동 없이 이루어질 수 없다고 이야기한다. 작가 또한 예술과 노동을 겸하는 존재다. 철이 아닌 스테인리스를 쓴 노동의 도구들은 영원히 변치 않을 것 같은 광택을 낸다. 예술과 노동이 똑같이 누려야 하는 공평한 가치라고 믿고 싶어진다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]