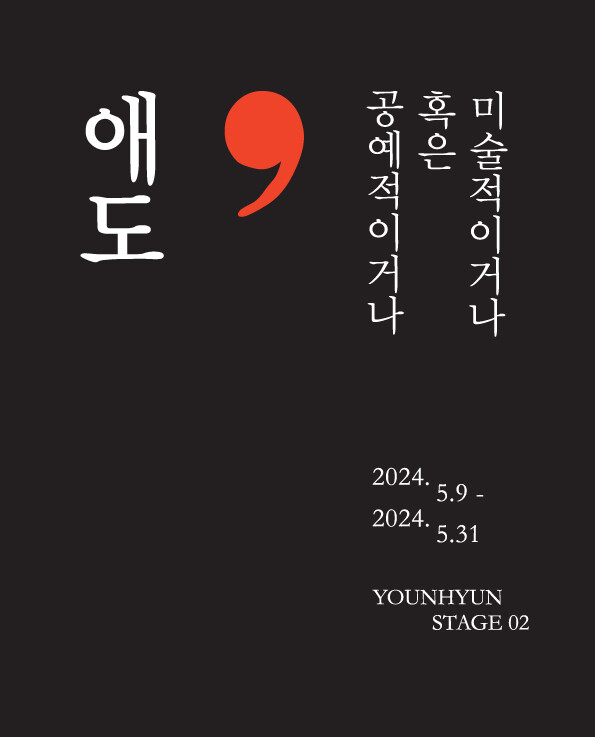

<애도 : 공예적이거나 혹은 미술적이거나>는 한 시대를 '작가'라는 이름으로 사는 이유에 대해 질문했고, 응답한 전시다. 그것이 미술인가, 공예인가는 중요하지 않다.

이번 전시가 비무장지대에 매설한 지뢰만큼이나 수많은 전시 홍수 속에서 얼핏 스쳐갈 수도 있겠지만, 누구에게는 새벽 7시 부산행 KTX에 몸을 싣고 달려올 정도의 의미를 가지기도 했다.

나는 '전시'의 의미를 잘, 정확히 모르지만 결국은 그 시대, 그 사람들에 한정된 직결적 소통의 한 행위라는 생각에는 변함이 없다. 그런 점에서 이번 전시는 우리 시대가 망각하거나, 상실해서는 안 되는 공통분모에 다가가기 위해 최소한의 덕목을 갖춰보려고 했다.

오래전 영화 <아마데우스>의 마지막 장면에서 모차르트의 시신을 담은 관이 진흙 바닥에 나뒹구는 장면에서 발발한 애도가, 세월호에 이어 이태원의 젊은 죽음에 이르기까지, ‘참사’의 시대는 절삭되거나 소각되지 않는 필연의 것이라고 단정했다.

전시 <애도 : 공예적이거나 혹은 미술적이거나>는 거창하거나, 유명하거나, 자본적이거나, 규모적인 전시와는 거리가 멀다. 작가 스스로, 각자의 이유로 자기 열정과 자본으로 참여해 2024년 5월의 하늘과 땅과 사람을 가슴으로 투시한 전시이다.

개념, 이데올로기, 이즘, 에고는 더더욱 아니다. 굳이 말하자면, 그 무엇이든 온전한 마음으로 이해하고 마음에 담아보는 제례의식이라고나 할까. 그런 점에서 참여한 42인의 작가는 최소한, 자본과 유행과 유명세라는 ‘현대적’ 욕망에서는 탈출하는 ‘자유함’을 느끼지 않았을까, 짐작해 본다. (내 예상이 틀릴 수도 있겠지만...)

나는 모든 예술을 바라보면서 늘 품고 있는 결론이 하나 있다. 그건 “모든 예술은 ‘문학’으로 마감해야 한다."라는 것이다. 그렇지 않으면 물질 위에 감각을 그리거나, 조각한 ‘물건’과 등치 될 수밖에 없는 반전의 리얼리즘일 뿐이다.

‘전시’는 관객을 위해 존재하는 것이 아니라 작가를 위한 것이다. 마치 책상 서랍 구석에 꽁꽁 숨겨 둔 일기장을 자기 혼자 들춰보는 것처럼. 관객은 미처 치우지 못한 일기장의 어느 페이지를 지나치듯 일별하는 사람들이다.

어떤 일이든 시간의 끝이 있어서 다행이다. 그래야 다음의 시간이 있고, 그다음의 사람이 있고 그래서 간절함도 있는 거니까. <애도 : 공예적이거나 혹은 미술적이거나>도 이제 일주일밖에 남지 않았다. 다시 돌아올 수 없어서, 다시 만날 수 없어서... 몇 번이고 살펴보고, 어루만지고, 껴안는다.

[저작권자ⓒ 우드플래닛. 무단전재-재배포 금지]